各省庁へ聴覚障害者の社会参加に関わる要望を提出

2024年7月16日、全日本ろうあ連盟理事らが各省庁へ要望書を提出し、意見交換を行いました。また、一部の省庁へは要望書を送付しました。

| 各省庁名・担当課 | 全日本ろうあ連盟出席者 |

|---|---|

| こども家庭庁(7月16日)交渉風景と提出した要望書へ 支援局 障害児支援課 |

理事長 石橋 大吾 情コミ委員長 吉野 幸代 組織委員長 藤平 淳一 福祉労働副委員長 小林 泉 女性部長 佐々木柄理子 青年部長 清水 愛香 |

| 厚生労働省(7月16日)交渉風景と提出した要望書へ 職業安定局 障害者雇用対策課 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室 障害保健福祉部 障害福祉課 総務課 健康・生活衛生局 生活衛生課 |

|

| 警察庁(7月16日)交渉風景と提出した要望書へ 長官官房 人事課 会計課 企画課 総務課 交通局 運転免許課 |

副理事長 中西久美子 福祉労働委員長 大竹 浩司 機関紙部長 中橋 道紀 出版事業委員長 深川 誠子 高齢部長 川本 忠夫 出版事業副委員長 高嶋 正博 |

| 総務省(7月16日)交渉風景と提出した要望書へ 自治行政局 選挙部管理課 情報流通行政局 地上放送課 情報流通振興課 情報活用支援室 大臣官房 政策評価広報課 |

|

| 国土交通省(7月16日)交渉風景と提出した要望書へ 大臣官房 総務課 道路局 高速道路課 鉄道局 鉄道サービス政策室 旅客輸送業務監理室 物流・自動車局 バス産業活性化対策室 企画・電動化・自動運転参事官室 都市局 街路交通施設課 総合政策局 バリアフリー政策課 |

|

| 国税庁(7月16日)交渉風景と提出した要望書へ 長官官房 総務課 調整室 |

|

| 文部科学省(7月16日)交渉風景と提出した要望書へ 初等中等教育局 特別支援教育課 高等教育局 大学教育・入試課 総合教育政策局 地域学習推進課 大臣官房 会計課 |

副理事長 河原 雅浩 事務局長 久松 三二 本部事務所長 山根 昭治 教育文化委員長 堀米 泰晴 教育文化副委員長 櫻井 貴浩 スポーツ委員長 太田 陽介 スポーツ事務局長 山田 尚人 国際委員長兼 情コミ副委員長 嶋本 恭規 |

| スポーツ庁(7月16日)交渉風景と提出した要望書へ 参事官(地域振興担当)付 参事官(国際担当)付 競技スポーツ課 健康スポーツ課 政策課 |

|

| 外務省(別日程)提出した要望書へ |

|

| 法務省(別日程)提出した要望書へ |

|

|

送付した要望書一覧:

内閣府: きこえない・きこえにくい者の施策等への要望について |

|

【 送付した要望書 】

連本第240272号

2024年7月16日

内閣総理大臣

岸田 文雄 様

東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階

電話03-6302-1430・Fax 03-6302-1449

一般財団法人全日本ろうあ連盟

理 事 長 石橋 大吾

きこえない・きこえにくい者の施策等への要望について

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より、私どもきこえない・きこえにくい者の社会参加促進にご理解ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて当連盟は、本年6月9日和歌山県において開催された第72回全国ろうあ者大会にて、きこえない・きこえにくい者の様々な施策等に関する大会決議を行ないました。

「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の成立や、「改正障害者差別解消法」で合理的配慮の提供が義務となり、情報の取得やアクセスが容易になっていくことが期待されているところです。しかしながら、その対応については地域差がある等、まだまだ改善すべき課題は残っております。

つきましては、下記の通り要望いたしますので、すべての国民が安心、安全に生活ができるよう、早期実現をお願い申し上げます。

記

1.障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)及び改正障害者差別解消法施行後の手話通訳派遣について、各省庁や全国自治体の担当部局や団体等において、手話通訳者等を含めた情報アクセシビリティに要する経費の予算措置を義務化するよう、周知ください。

<説明>

上記2法により、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定・実施は、国及び地方公共団体のみならず、民間企業にも合理的配慮の提供が義務になり、障害のある人にとっての社会参加がしやすくなります。

これらの法律では、あらゆる機関で、その責任においてアクセシビリティに関する環境整備や合理的配慮を提供することを求めています。

しかしながら、国や自治体の出先機関を含めた行政機関において、手話通訳等を含めた情報アクセシビリティに関する予算措置がされていないことを理由に、「過重な負担」として手話通訳等の情報保障の配慮を拒否・または手話通訳等を用意できないとして、障害当事者に情報保障を自ら手配させることを要請する例は後を絶ちません。

手話通訳等の利用実績にかかわらず、情報アクセシビリティの環境整備のため、各公的機関で手話通訳等の情報保障の予算は、障害福祉とは別建てで予算化するよう、各省庁・全国自治体部局等へ周知徹底ください。

2.ろう者の言語である手話言語を言語として認める「手話言語法」の早期制定に向けて取り組みを進めてください。

<説明>

全日本ろうあ連盟では2010年より「手話言語法」の早期制定を求めて取り組みを進めてまいりました。手話言語については、改正障害者基本法で「手話」が言語のひとつとして認知されてはいますが、ろう者の手話言語獲得や手話言語を使えるための環境整備を保障する独立法としての「手話言語法」は未だ制定されていません。

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の附帯決議や障害者権利委員会からの総括所見でも言及いただいているとおり、ろう者が手話言語を用いて、きこえる人と対等に社会参加をしていくためにも、「手話」を言語として規定し、手話言語を獲得し手話言語で学べるようにするための環境整備と手話言語を研究・普及・保存していくことを保障するための法律「手話言語法」の制定に向けて、早急に検討を進めてください。

3.全国の全ての官公庁および支所に電話リレーサービスの対応について一層の周知を図ってください。

<説明>

全国各地の税務署、年金事務所、法務省出張所、警察署や消防署、などに、電話リレーサービスで電話をかけると、電話リレーサービスの仕組みなどの説明に時間がかかり、すぐに対応して頂けないことがあります。

電話リレーサービスの対応について、全国の全ての官公庁および支所に、一層の周知を図ってください。

以 上

連本第240273号

2024年7月16日

金融庁長官

栗田 照久 様

東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階

電話03-6302-1430・Fax 03-6302-1449

一般財団法人全日本ろうあ連盟

理 事 長 石橋 大吾

きこえない・きこえにくい者の施策等への要望について

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より、私どもきこえない・きこえにくい者の社会参加促進にご理解ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて当連盟は、本年6月9日和歌山県において開催された第72回全国ろうあ者大会にて、きこえない・きこえにくい者の様々な施策等に関する大会決議を行ないました。

「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の成立や、「改正障害者差別解消法」で合理的配慮の提供が義務となり、情報の取得やアクセスが容易になっていくことが期待されているところです。しかしながら、その対応については地域差がある等、まだまだ改善すべき課題は残っております。

つきましては、下記の通り要望いたしますので、すべての国民が安心、安全に生活ができるよう、早期実現をお願い申し上げます。

記

1.きこえない者の情報アクセス、コミュニケーション保障の観点から、金融機関への問い合わせ先に、電話番号だけでなくFAX 番号もしくはEメールアドレス掲載の義務化を講じてください。

<説明>

金融庁の広報誌やパンフレット、ホームページ等は率先してFAX番号もしくはEメールアドレスを掲載し、金融機関等に対しても同様の対応をするように周知徹底をお願いします。また、キャッシュカードの裏面に電話番号だけになっているので、FAX番号もしくはメールアドレス掲載してください。

2.電話リレーサービスについて、引き続き周知を進めてください。電話リレーサービスの利用について「本人確認」が有効であることを、金融機関等への周知を進めてください。また、ホームページ等の問合せ・受付について、電話窓口だけではなく、FAX、メール、チャット等の多様化をお願いしてきましたが、手話言語使用者のために「手話対応窓口」の対応を増やしてください。

<説明>

電話リレーサービスによる「本人確認」も電話と同等の内容で行えるよう、周知をお願いします。また、アクセシビリティの向上の観点から電話窓口だけでなく手話対応窓口を含めて多様化をお願いします。

3.金融機関へ手話通訳者を介して電話をしている場合でも、きこえない本人が電話をしていることの理解と周知をお願いします。

<説明>

上記2とは逆に、電話リレーサービスについて周知されている金融機関等では、従来のように手話通訳者等を介して電話をした場合、電話リレーサービスではないという理由で拒否される事例があります。スマホやタブレットを持っていないために電話リレーサービスを利用できないきこえない人もいることを理解いただき、対応をお願いします。

障がい者団体と金融機関団体との意見交換会に要望を出しましたが、改善がみられませんでしたので、徹底的な周知をお願いいたします。

4.銀行のアプリを使ってインターネットバンキングで振り込みを行ったり、住所変更などの手続きをする際のワンタイムパスワードを有効にする手順の中で、電話による確認を求められることがあります。きこえない・きこえにくい人でも利用しやすいよう、電話の音声に代わる方法を導入するよう、金融機関等へ働きかけてください。

5.ATMを利用している際にトラブルが生じた時、備え付けの電話以外の方法で問い合わせができるようにしてください。

<説明>

ATMのみの無人店舗や有人店舗でも早朝・夜間や休日など営業時間外でトラブルが生じた時、備え付けの電話で問い合わせることになりますが、きこえない者は電話での通話ができません。周囲に人がいない場合は問い合わせすらできません。

緊急電話の受話器を持ち上げ応答がない場合には、職員や警備会社が駆けつけて対応するとのことですが、きちんと伝わっているのか、どのくらいの所要時間がかかるのか分からず、かえって不安が増します。電話に代わる方法として、タッチパネルによる文字送信等を導入するなど、情報アクセシビリティの基礎的な環境の整備を関係の金融機関等に働きかけてください。

また今後ATMを開発される際には、実物ATMを使いながらきこえない立場からの意見を取り入れながら進めてください。

6.金融機関等の窓口に手話通訳者の配置や遠隔手話サービスを導入し、窓口には手話マーク・筆談マークの表示をしてください。

<説明>

遠隔手話サービスとは、お店や病院、行政機関の窓口などで、手話で対応が必要な時に手話が出来る店員・職員がいない場合、タブレットやテレビ電話で、手話通訳を呼び出して応対するサービスのことです。

全日本ろうあ連盟で作成したマーク

手話マーク 筆談マーク

<

<

https://www.jfd.or.jp/2016/12/01/pid15854

<<各省庁共通項目>>

7.「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」及び「改正障害者差別解消法」施行後の手話通訳派遣について、各自治体の担当部局や団体等で通訳者に要する経費の予算措置を明文化するよう、貴省からも周知ください。

<説明>

上記2法により、国及び地方公共団体は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定、並びに実施することのみならず、民間企業も合理的配慮の提供が義務となるなど、障害のある人の社会参加がしやすくなります。

これらの法律では、当事者が手話通訳を手配する福祉的な側面からのアプローチではなく、あらゆる公的機関で、その機関の責任においてアクセシビリティに関する環境整備や合理的配慮を提供することを求めています。

にもかかわらず、国や自治体の出先機関を含めた行政機関において、手話通訳等を含めた情報アクセシビリティに関する予算措置がされていないことを理由に、「過重な負担」として手話通訳等の情報保障の配慮を拒否・または手話通訳等を用意できないとして、障害当事者に情報保障を自ら手配させることを要請する例は後を絶ちません。

きこえない・きこえにくい国民が行政を含む公的機関を利用するにあたり、障害を理由とした差別的な取り扱いのない環境整備は当然のこと、合理的配慮の提供は、民間のモデルとなるべきであると考えます。

利用者から手話通訳等の希望に対応できるよう各公的機関で手話通訳等の情報保障の予算は、障害福祉とは別建てで予算化するよう、貴省から関係の出先機関を含め、地方自治体部局へ周知徹底ください。

8.改正障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針に以下を加えるよう、検討してください。

(1)事業者や省庁出先機関等から出される情報に、きこえない・きこえにくい人が容易にアクセスできるよう、情報アクセシビリティ保障を進めてください。

<説明>

現在、消費者や利用者が問い合わせをする「相談窓口」「販売申し込み先」、省庁出先機関等の受付窓口は、電話番号のみの対応が多く存在しています。2021年7月からは公共インフラとして電話リレーサービスが利用できるようになりましたが、きこえない・きこえにくい人がアクセスしやすい方法(メール・FAX等)でのアクセシビリティ保障について、見直しが進められている対応要領・対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。

(2)公共施設・商業施設等における音声情報の文字化について、具体的に記述してください。

<説明>

平時から公共施設・商業施設等における音声情報を文字情報にて掲示することで、緊急時にも有用な情報源となります。公共施設や商業施設等における音声によるアナウンス情報について、「文字または手話言語表示」をすることを、見直しが進められている対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。

9.きこえない・きこえにくい人への環境整備や合理的配慮として、手話通訳者等の配置が行われる例が増えていますが、配置する情報保障者の質についても担保できるようにしてください。

<説明>

きこえない・きこえにくい人へのアクセシビリティ保障として手話通訳等の配置がありますが、手話通訳者等の社会的資源は限られているため、環境整備や合理的配慮を要求するきこえない・きこえにくい人のニーズに応えられるだけの十分な人数が確保されにくい状況があります。

社会的な流れにより、行政機関による手話通訳派遣依頼の際、競争入札により手話通訳派遣事業者を選定する例が増えていますが、選定条件の中に、派遣する手話通訳者の質について明記されていることはほとんどなく、機械的に応札額が最も低額であった事業者が選定されているのが現状です。

金額のみで派遣事業者が決定され、派遣された手話通訳者の技術が担保されないことで、環境整備や合理的配慮の提供が不十分だった例が生じています。

情報アクセシビリティは、単に提供されるだけでは不十分であり、提供される配慮が障害者の希望に沿ったものであり、かつ目的を十分達成できるようなものであるべきです。

配置する手話通訳を含めた情報保障者の質の保障ついて、十分な配慮を行ってください。

以 上

連本第240274号

2024年7月16日

消費者庁長官

新井 ゆたか 様

東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階

電話03-6302-1430・Fax 03-6302-1449

一般財団法人全日本ろうあ連盟

理 事 長 石橋 大吾

きこえない・きこえにくい者の施策等への要望について

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より、私どもきこえない・きこえにくい者の社会参加促進にご理解ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて当連盟は、本年6月9日和歌山県において開催された第72回全国ろうあ者大会にて、きこえない・きこえにくい者の様々な施策等に関する大会決議を行ないました。

「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の成立や、「改正障害者差別解消法」で合理的配慮の提供が義務となり、情報の取得やアクセスが容易になっていくことが期待されているところです。しかしながら、その対応については地域差がある等、まだまだ改善すべき課題は残っております。

つきましては、下記の通り要望いたしますので、すべての国民が安心、安全に生活ができるよう、早期実現をお願い申し上げます。

記

1.事業者や法人等に2021年から公的インフラとなった電話リレーサービスの認知を拡げ、その通話が拒否されないよう周知いただくとともに、電話による「本人確認」と同等に電話リレーサービスや手話通訳による確認などでも「本人確認」ができるよう働きかけをしてください。

<説明>

電話リレーサービスの効果的かつ継続的な周知をお願いします。

また、電話リレーサービスの「本人確認」が認められないケースや、手話通訳を介して確認が行われる場合は電話リレーサービスではないという事由で、「確認できない」とされるトラブルが後を絶ちません。貴庁から改善の指導をお願いします。

<<各省庁共通項目>>

2.「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」及び「改正障害者差別解消法」施行後の手話通訳派遣について、各自治体の担当部局や団体等で通訳者に要する経費の予算措置を明文化するよう、貴省からも周知ください。

<説明>

上記2法により、国及び地方公共団体は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定、並びに実施することのみならず、民間企業も合理的配慮の提供が義務となるなど、障害のある人の社会参加がしやすくなります。

これらの法律では、当事者が手話通訳を手配する福祉的な側面からのアプローチではなく、あらゆる公的機関で、その機関の責任においてアクセシビリティに関する環境整備や合理的配慮を提供することを求めています。

しかしながら、国や自治体の出先機関を含めた行政機関において、手話通訳等を含めた情報アクセシビリティに関する予算措置がされていないことを理由に、「過重な負担」として手話通訳等の情報保障の配慮を拒否・または手話通訳等を用意できないとして、障害当事者に情報保障を自ら手配させることを要請する例は後を絶ちません。

行政を含む公的機関において、きこえない・きこえにくい人への環境整備や情報アクセシビリティなどの合理的配慮が提供できない状況があってはなりません。それは明らかに障害を理由とする差別的取り扱いです。

利用者から手話通訳等の希望の有無にかかわらず、情報アクセシビリティ整備に対応するため、各公的機関で手話通訳等の情報保障の予算は、障害福祉とは別建てで予算化するよう、貴省から関係の出先機関を含め、地方自治体部局へ周知徹底ください。

3.改正障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針等に以下を検討してください。

(1)事業者や省庁出先機関等から出される情報に、ろう者が容易にアクセスできるよう、情報アクセシビリティ保障を進めてください。

<説明>

現在、消費者や利用者が問い合わせをする「相談窓口」「販売申し込み先」、省庁出先機関等の受付窓口は、電話番号のみの対応が多く存在しています。2021年7月からは公共インフラとして電話リレーサービスが利用できるようになりましたが、きこえない・きこえにくい人がアクセスしやすい方法(メール・FAX等)でのアクセシビリティ保障について、見直しが進められている対応要領・対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。

例)地域の消費者センター、消費者庁の消費者ホットライン(188番号)以外の対応

(2)公共施設・商業施設等における音声情報の文字化について、具体的に記述してください。

<説明>

平時から公共施設・商業施設等における音声情報を文字情報にて掲示することで、緊急時にも有用な情報源となります。公共施設や商業施設等における音声によるアナウンス情報について、「文字または手話言語表示」をすることを、見直しが進められている対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。

4.きこえない・きこえにくい人への環境整備や合理的配慮として、手話通訳者等の配置が行われる例が増えていますが、配置する情報保障者の質についても担保できるようにしてください。

<説明>

きこえない・きこえにくい人へのアクセシビリティ保障として手話通訳等の配置がありますが、手話通訳者等の社会資源は限られているため、環境整備や合理的配慮を要求するきこえない・きこえにくい人のニーズに応えられるだけの十分な人数が確保されにくい状況があります。

社会的な流れにより、行政機関による手話通訳派遣依頼の際、競争入札により手話通訳派遣事業者を選定する例が増えていますが、選定条件の中に、派遣する手話通訳者の質について明記されていることはほとんどなく、機械的に応札額が最も低額であった事業者が選定されているのが現状です。

金額のみで派遣事業者が決定され、派遣された手話通訳者の技術が担保されないことで、環境整備や合理的配慮の提供が不十分だった例が生じています。

情報アクセシビリティは、単に提供されるだけでは不十分であり、提供される配慮が障害者の希望に沿ったものであり、かつ目的を十分達成できるようなものであるべきです。

配置する手話通訳を含めた情報保障者の質の保障について、十分な配慮を行ってください。

以 上

連本第240275号

2024年7月16日

経済産業大臣

齋藤 健 様

東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階

電話03-6302-1430・Fax 03-6302-1449

一般財団法人全日本ろうあ連盟

理 事 長 石橋 大吾

きこえない・きこえにくい者の福祉施策への要望等について

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より、私どもきこえない・きこえにくい者の社会参加促進にご理解ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて当連盟は、本年6月9日和歌山県において開催された第72回全国ろうあ者大会にて、きこえない・きこえにくい者の様々な施策等に関する大会決議を行ないました。

「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の成立や、「改正障害者差別解消法」で合理的配慮の提供が義務となり、情報の取得やアクセスが容易になっていくことが期待されているところです。しかしながら、その対応については地域差がある等、まだまだ改善すべき課題は残っております。

つきましては、下記の通り要望いたしますので、すべての国民が安心、安全に生活ができるよう、早期実現をお願い申し上げます。

記

1.2021 年から公的インフラとしてスタートした電話リレーサービスについて、引き続き周知を進めてください。また、電話リレーサービスを利用した場合に「本人確認」に支障が出ないよう周知をしてください。

<説明>

令和3年4月20日付、総務省総合通信基盤局長から金融庁監督局長及び経済産業省商務・サービス審議官宛ての依頼文書として、各企業等に対して、電話リレーサービスを介した「本人確認」が有効であるという通知が出されています。電話リレーサービスの利用に支障が出ないよう、信販会社等をはじめとする様々な事業者への周知を進めてください。

2.クレジットカード会社へ手話通訳者を介して電話をしている場合でも、きこえない本人が電話をしていることの理解と周知をお願いします。

<説明>

電話リレーサービスについて周知されているクレジットカード会社では、従来のように手話通訳者等を介して電話をした場合、電話リレーサービスではないという理由で拒否される事例があります。スマホやタブレットを持っていないために電話リレーサービスを利用できないきこえない人もいることを理解いただき、対応をお願いします。

また手話通訳者等を介しても、クレジットカード会社が契約している手話デスクの方で対応するとのことにより対応できたのですが、金融機関と連携したクレジットカードのため金融機関へ回されることになり、クレジットカード会社が契約している手話デスクでは対応不可。電話リレーサービスで対応するようにと案内がなされています。このような手続きするのに30分以上も手間がかかっています。これらの問題を早急に改善されてください。

3.店舗等のレジ(受付)における配慮について、「コミュニケーション支援ボード」を常置すること、またきこえない者への接遇研修を行うよう、企業や事業者に周知してください。

<説明>

スーパーマーケットやコンビニエンスストア、ドラッグストア等、身近な店舗のレジや受付において、コミュニケーション支援ボードの常置のお陰で利用しやすくなりつつあります。しかしながら店員の問いかけに気がつかなかったり、話しの内容が理解できず誤解が生じる等、困る事例が多くあります。また、マスク着用によって口の動きや表情が見えない場合や、日本語が堪能ではない外国人店員の場合など、更にコミュニケーションが困難となっています。きこえない者が安心して買い物ができるよう、使いやすい「コミュニケーション支援ボード」の常置や、きこえない者への対応方法等を学習できるよう、企業や事業者に周知してください。

4.2025 年日本国際博覧会において、情報アクセシビリティおよびコミュニケーションを保障する人材育成のための費用と開催中に手話通訳の情報保障が提供されるよう費用を予算化してください。

<説明>

2025年の大阪万博の基本計画には、「バリアフリー・ユニバーサルデザインを考慮するとともに、先端技術を用いることにより、国・地域、文化、人種、性別、世代、障がいの有無等に関わらず、大阪・関西万博を訪れる世界中の人々が利用しやすいユニバーサルデザインの実現を目指す」とあります。また、サービス提供体制として「来場者へ高品質のサービスを提供するため、十分な人員を確保し、多言語や手話言語対応等の適切な研修を実施すると同時にICTによる運営従事者サポートツールを活用できる体制の構築を図る」とも記されています。昨年「すべての来場者にとって、より利用しやすい博覧会会場の実現に向けて検討を進めています。」と回答いただきましたが、きこえない者への情報保障についてどのような対応を検討されているのか進捗状況をご教示ください。

折しも障害者差別解消法が改正され、2024年4月より民間事業者も含め、合理的配慮の提供が義務化となります。新たな国際博覧会のモデルとしてアクセシビリティ環境整備にかかる予算をぜひ確保してください。

<<各省庁共通項目>>

5.「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」及び「改正障害者差別解消法」施行後の手話通訳派遣について、各自治体の担当部局や団体等で通訳者に要する経費の予算措置を明文化するよう、貴省からも周知ください。

<説明>

上記2法により、国及び地方公共団体は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定、並びに実施することのみならず、民間企業も合理的配慮の提供が義務となるなど、障害のある人の社会参加がしやすくなります。

これらの法律では、当事者が手話通訳を手配する福祉的な側面からのアプローチではなく、あらゆる公的機関で、その機関の責任においてアクセシビリティに関する環境整備や合理的配慮を提供することを求めています。

にもかかわらず、国や自治体の出先機関を含めた行政機関において、手話通訳等を含めた情報アクセシビリティに関する予算措置がされていないことを理由に、「過重な負担」として手話通訳等の情報保障の配慮を拒否・または手話通訳等を用意できないとして、障害当事者に情報保障を自ら手配させることを要請する例は後を絶ちません。

行政を含む公的機関が、きこえない・きこえにくい国民がその機関を利用するにあたっての環境整備や合理的配慮が提供できない状況はあってはなりません。それは明らかに障害を理由とする差別的取り扱いです。

利用者から手話通訳等の希望の有無にかかわらず、情報アクセシビリティ整備に対応するため、各公的機関で手話通訳等の情報保障の予算は、障害福祉とは別建てで予算化するよう、貴省から関係の出先機関を含め、地方自治体部局へ周知徹底ください。

6.改正障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針等にいかを検討してください。

(1)事業者や省庁出先機関等から出される情報に、ろう者が容易にアクセスできるよう、情報アクセシビリティ保障を進めてください。

<説明>

現在、消費者や利用者が問い合わせをする「相談窓口」「販売申し込み先」、省庁出先機関等の受付窓口は、電話番号のみの対応が多く存在しています。2021年7月からは公共インフラとして電話リレーサービスが利用できるようになりましたが、きこえない・きこえにくい人がアクセスしやすい方法(メール・FAX等)でのアクセシビリティ保障について、見直しが進められている対応要領・対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。

例)新聞、書籍、パンフレット、チラシ等の広報誌、ネット広告、テレビショップ等

(2)公共施設・商業施設等における音声情報の文字化について、具体的に記述してください。

<説明>

平時から公共施設・商業施設等における音声情報を文字情報にて掲示することで、緊急時にも有用な情報源となります。公共施設や商業施設等における音声によるアナウンス情報について、「文字または手話言語表示」をすることを、見直しが進められている対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。

7.きこえない・きこえにくい人への環境整備や合理的配慮として、手話通訳者等の配置が行われる例が増えていますが、配置する情報保障者の質についても担保できるようにしてください。

<説明>

きこえない・きこえにくい人へのアクセシビリティ保障として手話通訳等の配置がありますが、手話通訳者等の社会的資源は限られているため、環境整備や合理的配慮を要求するきこえない・きこえにくい人のニーズに応えられるだけの十分な人数が確保されにくい状況があります。

社会的な流れにより、行政機関による手話通訳派遣依頼の際、競争入札により手話通訳派遣事業者を選定する例が増えていますが、選定条件の中に、派遣する手話通訳者の質について明記されていることはほとんどなく、機械的に応札額が最も低額であった事業者が選定されているのが現状です。

金額のみで派遣事業者が決定され、派遣された手話通訳者の技術が担保されないことで、環境整備や合理的配慮の提供が不十分だった例が生じています。

情報アクセシビリティは、単に提供されるだけでは不十分であり、提供される配慮が障害者の希望に沿ったものであり、かつ目的を十分達成できるようなものであるべきです。

配置する手話通訳を含めた情報保障者の質の保障ついて、十分な配慮を行ってください。

以 上

連本第240276号

2024年7月16日

文化庁長官

都倉 俊一 様

東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階

電話03-6302-1430・Fax 03-6302-1449

一般財団法人全日本ろうあ連盟

理 事 長 石橋 大吾

きこえない・きこえにくい者の文化芸術の推進等に関わる要望について

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より、私どもきこえない・きこえにくい者の社会参加促進にご理解ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて当連盟は、本年6月9日和歌山県において開催された第72回全国ろうあ者大会にて、きこえない・きこえにくい者の様々な施策等に関する大会決議を行ないました。

「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の成立や、「改正障害者差別解消法」で合理的配慮の提供が義務となり、情報の取得やアクセスが容易になっていくことが期待されているところです。しかしながら、その対応については地域差がある等、まだまだ改善すべき課題は残っております。

つきましては、下記の通り要望いたしますので、すべての国民が安心、安全に生活ができるよう、早期実現をお願い申し上げます。

記

1.きこえない・きこえにくい人たちが演劇や古典芸能の観劇や映画等を鑑賞するための映像コンテンツの情報保障を拡充してください。

<説明>

きこえない・きこえにくい人向けにタブレットを用いて台本を見ながら観劇できる演劇や字幕メガネを装用して鑑賞ができるバリアフリー映画が増えていますが、まだ十分ではありません。近年、インターネットでの映像コンテンツが増えてきましたが、字幕や手話言語の付与がまだ不十分です。

きこえない・きこえにくい人が文化芸術に触れる機会や場所を増やすべく、演劇や古典芸能等の観劇および映画等の映像コンテンツの情報保障の拡充を求めます。

2.字幕が付与された焼き付け版作品の上映回数を増やすよう、全国興行同業組合連合会に働きかけてください。

<説明>

字幕焼き付け版作品は、字幕のない作品と比較して上映回数や頻度が大変少なく、きこえない・きこえにくい人は好きなときに自由に映画を観に行くことができないという課題があります。また、幅広い年代層のきこえない・きこえにくい人が鑑賞することを考えると、字幕メガネは重い、焦点を調整する等の操作がしづらいといった理由により、焼き付け版への根強いニーズがあります。

字幕付き上映を行う頻度や時間帯の設定については、上映館の判断によるところも大きいことは承知していますが、このような社会的障壁があることによって、最初から「観に行かない」選択をする人が一定数いることは、興行収入の落ち込みにも少なからず影響があることと推察します。文化芸術基本法および障害者の文化芸術活動推進に関する法律にもうたわれているように、きこえない・きこえにくい人の文化芸術鑑賞機会の拡大のため、貴庁からも全国の上映館等に働きかけてください。

3.公開された映画やテレビ等で放映されたドラマ等をDVD化する際は、必ず日本語字幕を挿入するよう、制作会社に対して働きかけてください。

<説明>

公開された映画やドラマ等が収録されたDVDが販売されていますが、制作会社の判断によるところが大きく、字幕が付与されないDVDは、きこえない・きこえにくい人にとって、情報アクセスを制限されたものとなっています。

きこえない・きこえにくい人がきこえる人と同様の文化芸術に触れる機会を保障するためにも、制作会社に対して必ず字幕を挿入したDVDを作成するよう働きかけてください。

<<各省庁共通項目>>

4.「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」及び「改正障害者差別解消法」施行後の手話通訳派遣について、各自治体の担当部局や団体等で通訳者に要する経費の予算措置を明文化するよう、貴省からも周知ください。

<説明>

上記2法により、国及び地方公共団体は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定、並びに実施することのみならず、民間企業も合理的配慮の提供が義務となるなど、障害のある人の社会参加がしやすくなります。

これらの法律では、当事者が手話通訳を手配する福祉的な側面からのアプローチではなく、あらゆる公的機関で、その機関の責任においてアクセシビリティに関する環境整備や合理的配慮を提供することを求めています。

にもかかわらず、国や自治体の出先機関を含めた行政機関において、手話通訳等を含めた情報アクセシビリティに関する予算措置がされていないことを理由に、「過重な負担」として手話通訳等の情報保障の配慮を拒否・または手話通訳等を用意できないとして、障害当事者に情報保障を自ら手配させることを要請する例は後を絶ちません。

きこえない・きこえにくい国民が行政を含む公的機関を利用するにあたり、障害を理由とした差別的な取り扱いのない環境整備は当然のこと、合理的配慮の提供は、民間のモデルとなるべきであると考えます。

利用者から手話通訳等の希望に対応できるよう各公的機関で手話通訳等の情報保障の予算は、障害福祉とは別建てで予算化するよう、貴省から関係の出先機関を含め、地方自治体部局へ周知徹底ください。

5.改正障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針に以下を加えるよう、検討してください。

(1)事業者や省庁出先機関等から出される情報に、きこえない・きこえにくい人が容易にアクセスできるよう、情報アクセシビリティ保障を進めてください。

<説明>

現在、消費者や利用者が問い合わせをする「相談窓口」「販売申し込み先」、省庁出先機関等の受付窓口は、電話番号のみの対応が多く存在しています。2021年7月からは公共インフラとして電話リレーサービスが利用できるようになりましたが、きこえない・きこえにくい人がアクセスしやすい方法(メール・FAX等)でのアクセシビリティ保障について、見直しが進められている対応要領・対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。

(2)公共施設・商業施設等における音声情報の文字化について、具体的に記述してください。

<説明>

平時から公共施設・商業施設等における音声情報を文字情報にて掲示することで、緊急時にも有用な情報源となります。公共施設や商業施設等における音声によるアナウンス情報について、「文字または手話言語表示」をすることを、見直しが進められている対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。

6.きこえない・きこえにくい人への環境整備や合理的配慮として、手話通訳者等の配置が行われる例が増えていますが、配置する情報保障者の質についても担保できるようにしてください。

<説明>

きこえない・きこえにくい人へのアクセシビリティ保障として手話通訳等の配置がありますが、手話通訳者等の社会的資源は限られているため、環境整備や合理的配慮を要求するきこえない・きこえにくい人のニーズに応えられるだけの十分な人数が確保されにくい状況があります。

社会的な流れにより、行政機関による手話通訳派遣依頼の際、競争入札により手話通訳派遣事業者を選定する例が増えていますが、選定条件の中に、派遣する手話通訳者の質について明記されていることはほとんどなく、機械的に応札額が最も低額であった事業者が選定されているのが現状です。

金額のみで派遣事業者が決定され、派遣された手話通訳者の技術が担保されないことで、環境整備や合理的配慮の提供が不十分だった例が生じています。

情報アクセシビリティは、単に提供されるだけでは不十分であり、提供される配慮が障害者の希望に沿ったものであり、かつ目的を十分達成できるようなものであるべきです。

配置する手話通訳を含めた情報保障者の質の保障ついて、十分な配慮を行ってください。

以 上

連本第240277号

2024年7月16日

消防庁長官

原 邦彰 様

東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階

電話03-6302-1430・Fax 03-6302-1449

一般財団法人全日本ろうあ連盟

理 事 長 石橋 大吾

きこえない・きこえにくい者の福祉施策への要望について

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より、私どもきこえない・きこえにくい者の社会参加促進にご理解ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて当連盟は、本年6月9日和歌山県において開催された第72回全国ろうあ者大会にて、きこえない・きこえにくい者の様々な施策等に関する大会決議を行ないました。

「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の成立や、「改正障害者差別解消法」で合理的配慮の提供が義務となり、情報の取得やアクセスが容易になっていくことが期待されているところです。しかしながら、その対応については地域差がある等、まだまだ改善すべき課題は残っております。

つきましては、下記の通り要望いたしますので、すべての国民が安心、安全に生活ができるよう、早期実現をお願い申し上げます。

記

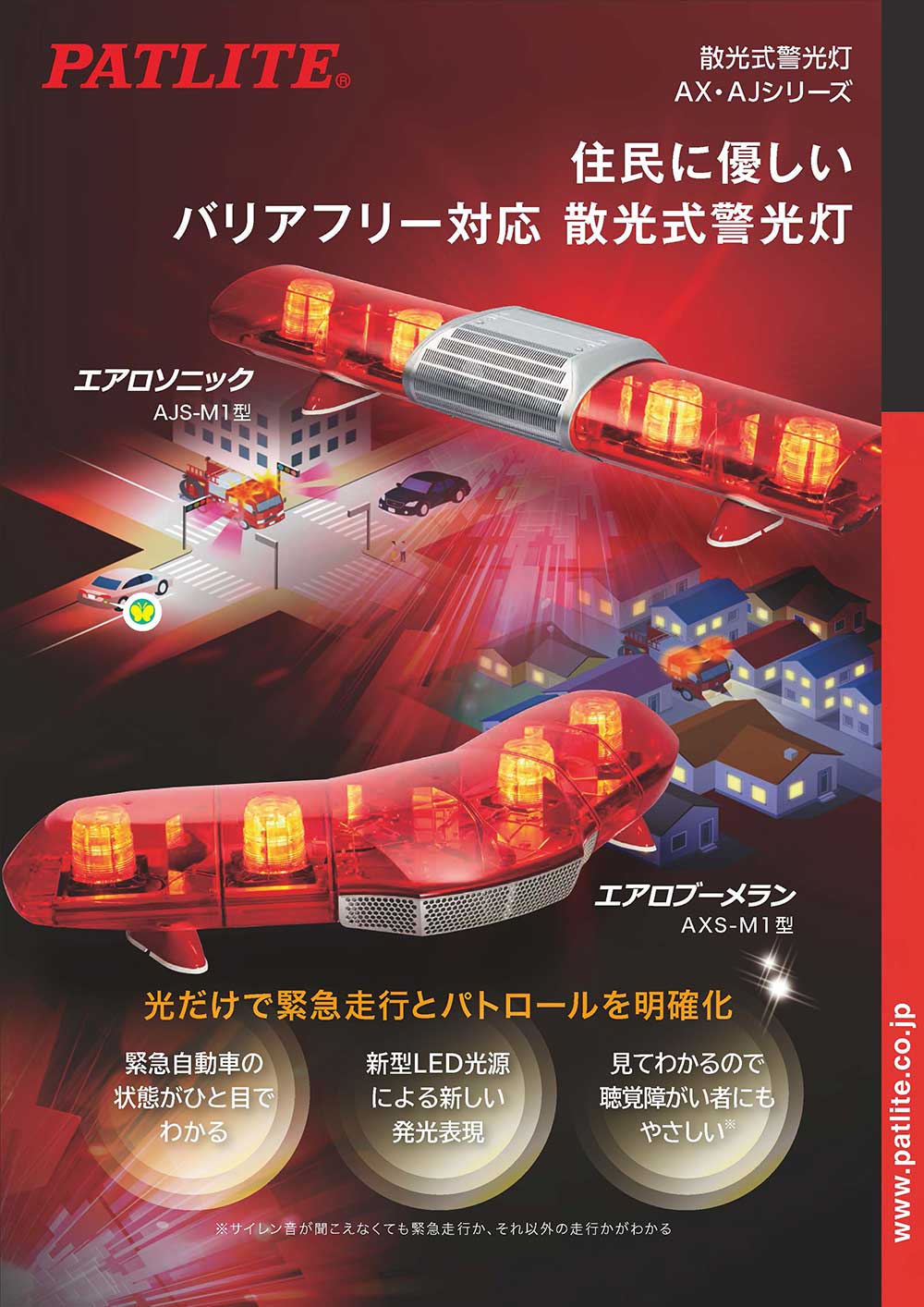

1.緊急自動車の状態が見て分かる警光灯について、全国の消防本部や地方公共団体へ周知してください。

<説明>

緊急自動車の警光灯が、緊急走行かそれ以外の走行か分かるような工夫を要望しており、赤色灯の開発を担った回転灯製造会社の試作品を見た上で意見交換や実証確認を行ってきました。その結果、緊急走行時と区別できるよう、LEDを使ってゆっくり発光をさせる開発が進み、パトロール時だけ2秒周期でぼんやりと発光する「ホタルの光」のような光り方ができます。一部の回転灯製造会社で出荷が2024年度から始まります。(別紙チラシ)

きこえない・きこえにくい人が安心していられるよう、緊急自動車の状態が見て分かる警光灯の導入にむけて、全国の消防本部や地方公共団体へ一刻も早く周知してください。

併せて添付のチラシを活用してください。

<<各省庁共通項目>>

2.「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)」及び「改正障害者差別解消法」施行後の手話通訳派遣について、各自治体の担当部局や団体等で通訳者に要する経費の予算措置を明文化するよう、貴省からも周知ください。

<説明>

上記2法により、国及び地方公共団体は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定、並びに実施することのみならず、民間企業も合理的配慮の提供が義務となるなど、障害のある人の社会参加がしやすくなります。

これらの法律では、当事者が手話通訳を手配する福祉的な側面からのアプローチではなく、あらゆる公的機関で、その機関の責任においてアクセシビリティに関する環境整備や合理的配慮を提供することを求めています。

にもかかわらず、国や自治体の出先機関を含めた行政機関において、手話通訳等を含めた情報アクセシビリティに関する予算措置がされていないことを理由に、「過重な負担」として手話通訳等の情報保障の配慮を拒否・または手話通訳等を用意できないとして、障害当事者に情報保障を自ら手配させることを要請する例は後を絶ちません。

きこえない・きこえにくい国民が行政を含む公的機関を利用するにあたり、障害を理由とした差別的な取り扱いのない環境整備は当然のこと、合理的配慮の提供は、民間のモデルとなるべきであると考えます。

利用者から手話通訳等の希望に対応できるよう各公的機関で手話通訳等の情報保障の予算は、障害福祉とは別建てで予算化するよう、貴省から関係の出先機関を含め、地方自治体部局へ周知徹底ください。

3.改正障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針に以下を加えるよう、検討してください。

(1)事業者や省庁出先機関等から出される情報に、きこえない・きこえにくい人が容易にアクセスできるよう、情報アクセシビリティ保障を進めてください。

<説明>

現在、消費者や利用者が問い合わせをする「相談窓口」「販売申し込み先」、省庁出先機関等の受付窓口は、電話番号のみの対応が多く存在しています。2021年7月からは公共インフラとして電話リレーサービスが利用できるようになりましたが、きこえない・きこえにくい人がアクセスしやすい方法(メール・FAX等)でのアクセシビリティ保障について、見直しが進められている対応要領・対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。

(2)公共施設・商業施設等における音声情報の文字化について、具体的に記述してください。

<説明>

平時から公共施設・商業施設等における音声情報を文字情報にて掲示することで、緊急時にも有用な情報源となります。公共施設や商業施設等における音声によるアナウンス情報について、「文字または手話言語表示」をすることを、見直しが進められている対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。

4.きこえない・きこえにくい人への環境整備や合理的配慮として、手話通訳者等の配置が行われる例が増えていますが、配置する情報保障者の質についても担保できるようにしてください。

<説明>

きこえない・きこえにくい人へのアクセシビリティ保障として手話通訳等の配置がありますが、手話通訳者等の社会的資源は限られているため、環境整備や合理的配慮を要求するきこえない・きこえにくい人のニーズに応えられるだけの十分な人数が確保されにくい状況があります。

社会的な流れにより、行政機関による手話通訳派遣依頼の際、競争入札により手話通訳派遣事業者を選定する例が増えていますが、選定条件の中に、派遣する手話通訳者の質について明記されていることはほとんどなく、機械的に応札額が最も低額であった事業者が選定されているのが現状です。

金額のみで派遣事業者が決定され、派遣された手話通訳者の技術が担保されないことで、環境整備や合理的配慮の提供が不十分だった例が生じています。

情報アクセシビリティは、単に提供されるだけでは不十分であり、提供される配慮が障害者の希望に沿ったものであり、かつ目的を十分達成できるようなものであるべきです。

配置する手話通訳を含めた情報保障者の質の保障ついて、十分な配慮を行ってください。

以 上