厚生労働省にきこえない・きこえにくい者の権利保障に関する要望書を提出

聴覚障害関係団体で構成する福祉基本政策プロジェクトチームでまとめた要望について、厚生労働省と意見交換を行いました。

連本第250380号

2025年9月10日

厚生労働大臣

福岡 資麿 様

東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階

電話03-6302-1430・Fax 03-6302-1449

一般財団法人全日本ろうあ連盟

理 事 長 石橋 大吾

きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃より、きこえない・きこえにくい者の社会参加促進にご理解とご支援を賜り、心より感謝申し上げます。

近年、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の成立や、「改正障害者差別解消法」による合理的配慮の義務化により、情報アクセスとコミュニケーション環境の改善が期待されています。さらに、本年6月には「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が成立しました。

しかしながら、地域によって対応に差が見られるなど、依然として解決すべき課題が残されています。

全日本ろうあ連盟では、聴覚障害者情報提供施設、ろう重複障害者団体、ろう高齢者団体など関係諸団体と協議し、きこえない・きこえにくい者の生活と権利を守る施策の充実をめざして、各団体の要望を下記のとおり統一要望として取りまとめました。

つきましては、これらの要望を施策に反映し、必要な予算措置を講じていただきますようお願い申し上げます。

記

1.全国のきこえない・きこえにくい者が地域格差なく福祉サービスを利用することができるよう、社会福祉施設等の社会資源の整備を図ってください。

(1)①2022年の障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法に続く今年6月の手話施策推進法の施行により、聴覚障害者情報提供施設が果たすべき役割は、今後ますます重要になると考えています。

全国聴覚障害者情報提供施設協議会(以下、全聴情協)では、この役割を果たすために必要な事業の実施と安定的な継続をめざし、人員や人材の確保、事業の質の向上、ビデオライブラリー事業における課題とその解決策など、各施設の実態と問題を明らかにしたいと考えております。

つきましては、今後の事業のあり方について、継続的に意見交換を行っていただけますよう、お願い申し上げます。

②情報提供施設と指定管理制度については、国庫補助で予算化された内容が十分に反映されにくいといった課題があると認識しています。このため、全聴情協としても、全国の情報提供施設と指定管理制度の現状を把握していきたいと考えています。その際、特に確認したほうが良いという事項やご意見がありましたら、ぜひお聞かせいただけますようお願い申し上げます。

(2)①聴覚・ろう重複障害者が利用する障害者支援施設の重要性を十分にご理解いただき、今後の検討会においてその必要性を踏まえた施策を慎重にご検討ください。

(説明)

現在、「令和7年度障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会」において、さまざまな議論が行われております。中でも、施設入所支援の在り方は、聴覚・ろう重複障害者の生活の質に直結する極めて重要な課題であり、慎重かつ丁寧な検討が必要です。

しかしながら現状、施設入所支援の報酬は低く、現場職員は利用者が望む支援を実施したくてもできず、疲弊しています。検討委員会の資料等を拝見しますと、施設入所支援の重要性が十分に理解されていないのではないかと懸念しております。

聴覚・ろう重複障害者は、その障害特性からコミュニケーションに困難を抱え、地域で孤立しやすい傾向があります。また、専門的な支援が行われない場合、障害が重度化する恐れもあります。安心・安全な生活を確保するためには、集団生活の場と専門的な支援を受けられる環境が不可欠です。

聴覚・ろう重複障害者の専門的な入所施設が存在することで、地域生活と同等の暮らしの質を実現できると考えます。

②相談支援事業に「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」を創設してください。

(説明)

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」には、「相談支援事業所における手話通訳士等によるコミュニケーション支援の実態を把握するとともに、コミュニケーション支援体制の確保方策について検討する」と記載されています。

個別給付ではありますが、2024(令和6)年度からは、児童福祉サービスにおいて視覚・聴覚言語障害児への手厚い支援が必要であることから、新たに加算が創設されました。

相談支援事業においても、精神障害者支援体制加算や行動障害支援体制加算と同様に、聴覚・ろう重複障害者の特性を理解し配慮でき、手話等のコミュニケーションに専門性を有する相談支援専門員を配置した場合には、報酬の加算ができるよう「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」を創設してください。

③障害福祉サービス事業すべてに、ピアサポート実施加算を拡充してください。

(説明)

聴覚・ろう重複障害者施設では、きこえない・きこえにくい職員が「ピアサポーター」として重要な役割を担っています。こうした役割が、すべての障害福祉サービスにおいても算定対象となるよう、加算の拡充をお願いします。

また、実際にピアサポーターを職員として配置する場合、現行では他の配置加算と比べて制度が脆弱です。ピアサポートを安定的に実施できる環境を整備するため、報酬単価の大幅な改善を求めます。さらに、ピアサポーター養成課程において、きこえない・きこえにくい者を対象とした専用コースを新設してください。

(3)貴省社会保障審議会の介護給付費部会・医療部会等において、きこえない当事者の意見を反映させるようにしてください。

(説明)

社会保障審議会は多様な分野の部会で審議が行われており、障害者部会には障害当事者の委員が選任され、当事者の立場から意見や提言が行われています。

しかし、介護給付費部会や医療部会等において、きこえない当事者の委員参加がなく、これらの審議に関わる重要な施策に意見が反映されにくい状況です。例えば、介護報酬改定では、訪問介護基本報酬が下がり、きこえない者の訪問介護事業を行う数少ない団体に悪影響を及ぼし、きこえない者はサービスを受けられなくなる恐れがあります。また、障害を持ちながら介護保険制度を利用する方々もおり、65歳問題などの課題もあります。

医療部会においては医療DX(デジタルトランスフォーメーション)が推進されますが、多様な障害者がデジタル技術の恩恵を受けられるようにする配慮も必要です。

これらの理由から、各種部会にきこえない当事者の意見が反映されるようにしてください。

加えて、第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画でも、きこえない当事者の意見が反映される方法での策定をお願いします。

2.介護保険制度に関して、次の事項を講じてください。

(提出先:老健局、社会・援護局(障害保健福祉部))

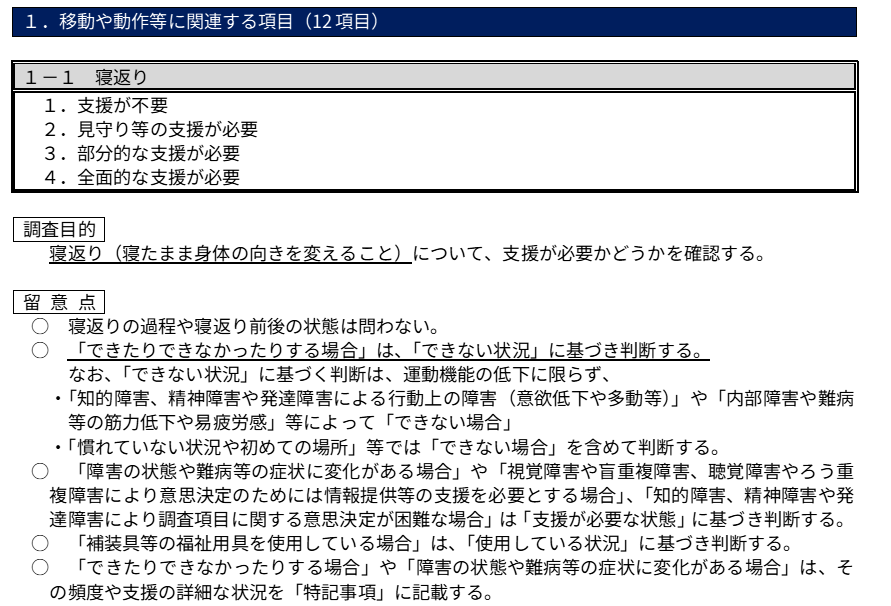

(1)要介護認定調査において、きこえない・きこえにくい者が適切な認定調査を受けられる環境を整えるため、「認定調査員テキスト」に、以下の事項を明記してください。

① 留意点の明記と調査員の対応

(説明)

きこえない・きこえにくい者に関する留意点を明記し、認定調査員がその内容に基づいて調査を実施できる体制を整えてください。

貴省担当者からは、「聴覚障害を含め、認定調査項目の“できる・できない”の選択肢だけでは測れない介護の手間がある場合、それらを調査票の特記事項として記載し、それに基づいて要介護認定を行うことが重要である」との回答を得ています。

全国高齢聴覚障害者施設協議会作業部会では、ろう高齢者に関する知識や手話等のコミュニケーション手段を持たない調査員が記載した特記事項と、十分な知識・技術を持つ調査員が記載した特記事項を比較したデータを整理しており、この資料をマニュアルに追加することを要望します。

②意思疎通支援の確保

(説明)

きこえない・きこえにくい者が適切な認定調査を受けるためには、手話通訳・要約筆記などの意思疎通支援が不可欠です。

しかし実際には、通訳技術に乏しい支援者の派遣や、施設職員への通訳業務の丸投げなど、行政・専門機関としての役割を果 たさない事例が存在し、その結果、正確な調査結果が得られないケースが発生しています。

特に重複障害を有する高齢聴覚障害者への調査時には、円滑なコミュニケーションが可能な意思疎通支援者の派遣・同行を含めた環境調整を必須とし、その旨を「認定調査員テキスト」に明記してください。

(障害支援区分 認定調査員マニュアルより抜粋)

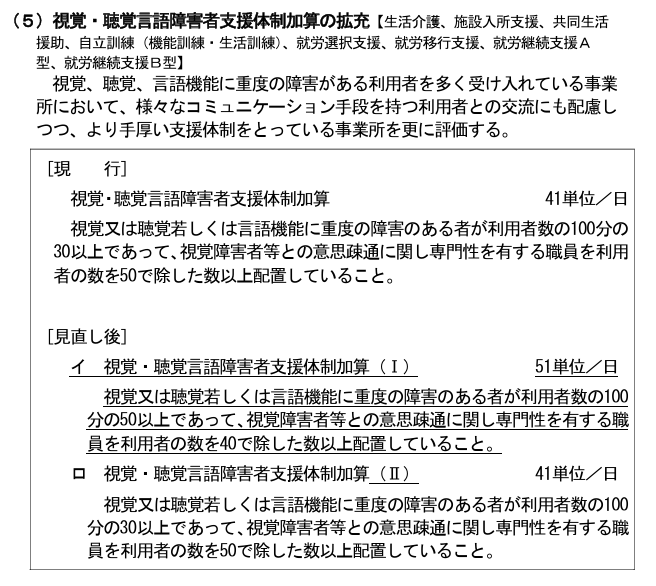

(2)介護報酬に設定されている「障害者生活支援加算」について、2024年に改定され た障害福祉サービスの「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」と同様の単位(51単位/日)への引き上げを行ってください。

(説明)

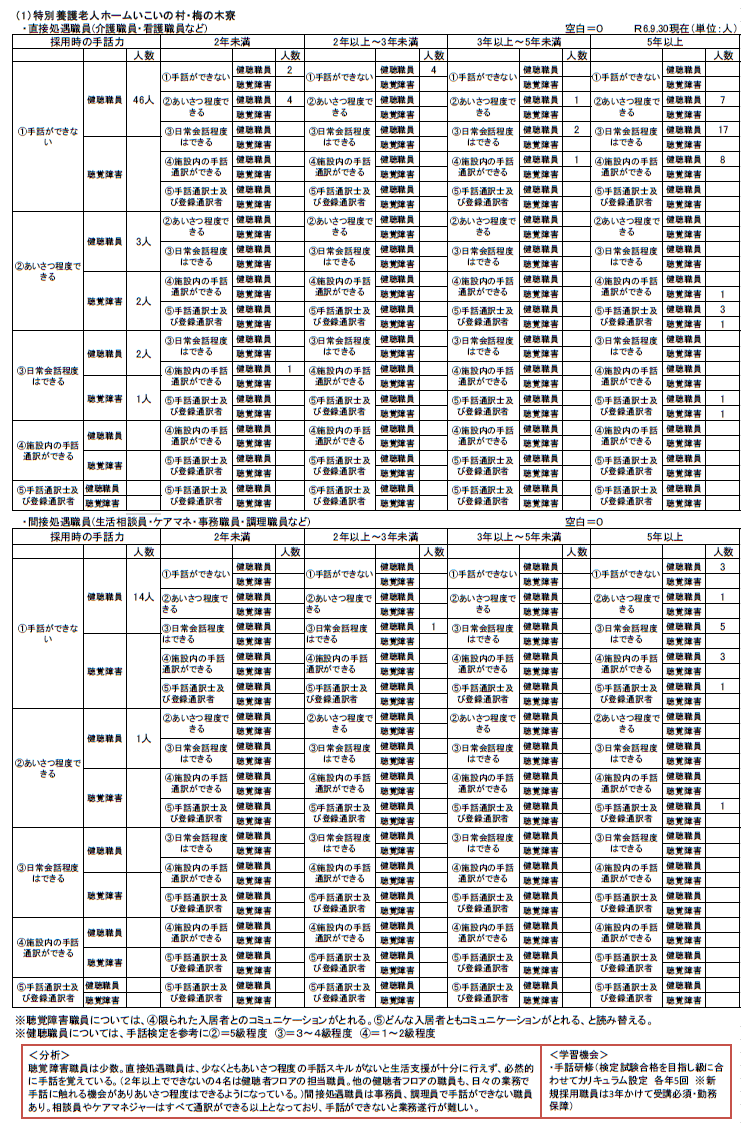

全国高齢聴覚障害者施設協議会に加盟する、高齢聴覚障害者が多く利用する4施設(京都・大阪・埼玉・兵庫)において、2015年(平成27年)に3日間のタイムスタディ調査を実施した結果、

・すべての支援のうち約30%が情報・コミュニケーション支援であること

・身体介護や生活支援・活動支援とコミュニケーション支援は、常に一体的に

行われていること

が明らかになりました。

この結果は、2005年(平成17年)に全国ろう重複障害者施設連絡協議会が実施した調査結果とも同様でした。

これらの実態を踏まえ、貴省に加算の引き上げを要望した結果、2018年(平成30年)から「障害者生活支援体制加算Ⅱ」が創設され、入居者の50%が障害者の場合、加算単位は26単位から41単位へ引き上げられました。これにより、障害者生活支援員が1名から2名に増員され、個別の相談支援や情報提供、各種学習機会の提供、集団的自治活動などの取り組みが充実しました。

しかし、障害者支援施設等で生活していた聴覚障害者が高齢になり、高齢者介護福祉施設(特別養護老人ホーム)へ入居した場合、加算が減額されるのが現状です。高齢化に伴い、身体機能や認知機能が低下し、より専門的かつ丁寧な情報・コミュニケーション支援を必要とすることを踏まえ、障害福祉サービスの「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」と同様の単位(51単位/日)への引き上げをしてください。

(令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要より抜粋)

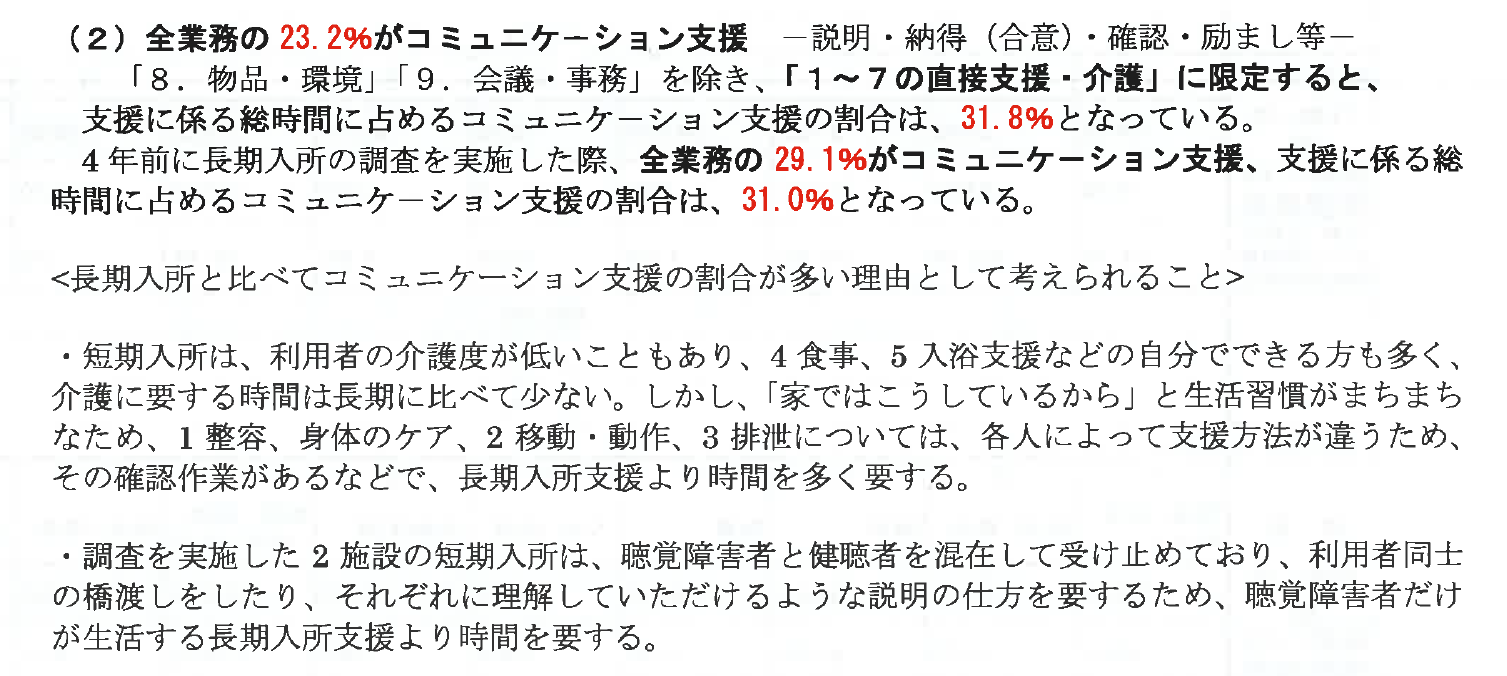

(3)在宅の高齢聴覚障害者が在宅生活を継続するための要となる短期入所事業にも、「障害者生活支援加算」を適用してください。

(説明)

2021年度に実施した「タイムスタディ調査」においても、特別養護老人ホーム(長期入所)と同様、短期入所事業でのコミュニケーション支援が支援全体に占める割合は31%にのぼることが明らかになりました。

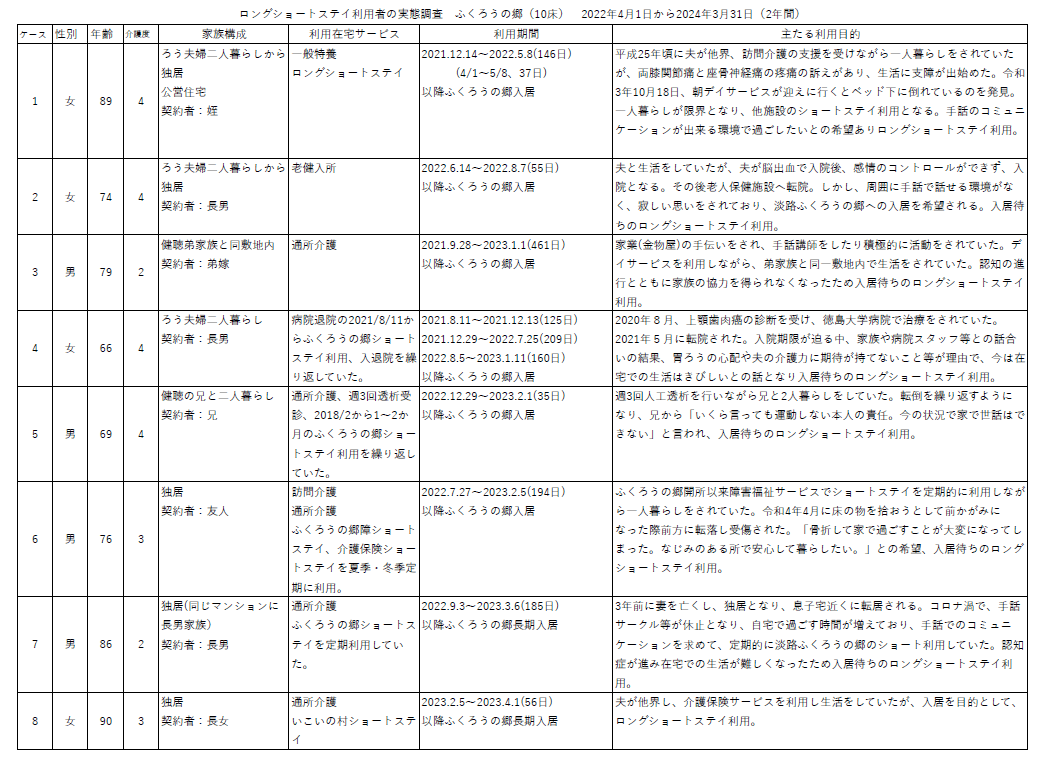

昨年の交渉時、貴省担当者からは「本サービスは短期間施設に入所する在宅サービスである」との発言がありました。しかし、別紙資料が示すとおり、短期入所利用者には独居、家庭内虐待、アルコール依存症、退院後の安静・健康管理、近隣住民との不和など、多様で複雑な事情を抱える方が多く、特養入居者以上に多岐にわたる個別の相談・支援が必要となっています。

さらに、手話などで円滑なコミュニケーションが可能な職員を配置し介護・支援を行うことで、新たな課題や要望が明らかになり、それらを施設職員・担当ケアマネジャー・関係機関が連携・協議して解決することで、利用者が健康で安定した在宅生活を継続できるという重要な役割を果たしています。

また、交渉時には「利用者の中にろう高齢者が利用している日といない日があるため、限られた人材を施設に派遣することは困難」との発言もありました。しかし実際には、日によって人数の差はあるものの、常時ろう高齢者が利用していることに加え、緊急時のショートステイの利用も踏まえ、手話等によるコミュニケーションができる職員を常時配置していますので「障害者生活支援加算」を適用してください。

(「タイムスタディ調査」、「基本調査18項目」より抜粋)

(4)短期入所事業における「ロングショート」利用への減算適用外特別措置の進捗状況についてお聞かせください。

(説明)

短期入所事業では、自費利用を挟みつつ連続して30日を超えて同一事業所を利用する、いわゆる「ロングショート」の場合、連続31日目以降から減算が適用されています。さらに、2024年(令和6年)からは、61日目以降に新たな減算が適用されることとなりました。

昨年の交渉時、貴省担当者様からは「短期入所事業の調査を行ったところ、連続して30日を超える利用が一定数あることは承知している」との発言がありました。また、要望項目(3)と同様に、命や在宅生活の継続に直結する利用者個々の生活実態や、利用の目的・理由など、長期利用をせざるを得ない事情を踏まえた減算の適用外特別措置を求めたところ、「行き場がないという現状など貴重な意見を踏まえ、課内で周知し、今後の検討内容に含めていきたい」との前向きな回答をいただきました。その後の検討状況や方針について、ぜひお聞かせください。

特に、きこえない・きこえにくい者の場合、きこえる高齢者が居住地近隣に複数の短期入所事業所を選択できるのに対し、聴覚障害支援の専門性を備えた特別養護老人ホームは全国にわずか4か所しかありません。そのため、同一の短期入所事業所を長期間利用することで、かろうじて介護支援を受けながら生活しているのが実情です。この現状をご理解いただき、適切な対策を講じてください。

(「ロングショートスティ利用者の実態調査」より抜粋)

(5)聴覚障害に特化した特別養護老人ホームの視察および意見交換の実施について

(説明)

全国の聴覚障害に特化した特別養護老人ホーム(京都・大阪・埼玉・兵庫)をご視察のうえ、意見交換の場を設けていただきますよう要望いたします。

昨年の交渉では、「現場の実情を踏まえた制度づくりに努めているため、訪問や意見交換の場は非常にありがたく、実施の規模等を含めて引き続き検討したい」との説明をいただきました。訪問等の実施に向けて進捗がありましたら、ご説明くださいますようお願いいたします。

3.きこえない・きこえにくい者の福祉に関わる人材養成・確保を強化してください。

(1)手話通訳者の労働環境及び健康問題について

(説明)

2020年度に実施された「雇用された手話通訳者の労働と健康についての実態に関する調査研究」によれば、手話通訳者のほとんどが非正規雇用(自治体では90.2%)、平均年齢が53.6歳と高齢化が進んでいること、手話通訳事業が社会的に十分評価されていないこと、さらに261名が健康に危険自覚症状を抱えるなど、解消しない問題が明らかになりました。

「けいわん検診の実施」については、都道府県への周知を行っていただきましたが、現在も地域からは「自治体に要望しても実施されない」「専門医の不足により検診が中止された」などの声が寄せられています。

今後は、手話通訳者の健康を守る必要性を社会に広く周知するとともに、地域生活支援事業の意思疎通支援事業における周知徹底と、実施体制の強化をご検討ください。

(2)手話通訳者養成のスキルの高度化・若年層育成について

(説明)

きこえない・きこえにくい者の社会参加の広がりや「地域共生社会」の進展により、手話通訳者にはより高度なスキルと専門的知識が求められます。

手話通訳養成事業は、手話通訳を専門職として位置づけた内容とし、特に若年層からの養成を必須としてください。若年層手話通訳者養成モデル事業を発展させ、大学や専門養成機関での養成体制を構築してください。

また、福祉事務所等への正規職員としての手話通訳士(者)の配置の重要性を周知し、地域包括支援センターや障害者相談支援事業所にも配置できる規定を設けるなど、手話通訳者の働く場の確保につなげてください。

(3)手話通訳者設置率の向上とコーディネート業務の明確化について

(説明)

全国の自治体で手話通訳者の設置率は約40%にとどまり、増加していません。意思疎通支援事業は必須事業であり、きこえない・きこえにくい者と自治体双方にとって不可欠です。設置自治体の増加を促すような方策の検討を要望します。

また、手話通訳派遣事業のコーディネート業務は、通訳技術・実践技術などのスキルや経験を踏まえて行う必要があり、その役割は手話通訳士(者)が担うことが必要です。これらを「障害福祉計画」に明記し周知するようにしてください。

(4)意思疎通支援・手話通訳ニーズの増大への対応について

(説明)

手話施策推進法の施行や、改正障害者差別解消法による民間事業者への合理的配慮義務化に伴い、今後、意思疎通支援および手話通訳のニーズはさらに高まることが見込まれます。各省庁に対し、きこえない・きこえにくい者のコミュニケーション・情報保障の必要性を周知し、福祉向上のため、意思疎通支援者および手話通訳者の人材養成・確保のための施策を検討してください。

(5)ピア訪問介護員の人材確保と養成支援について

(説明)

きこえない・きこえにくい者を対象とする在宅支援の強化には、ピア訪問介護員の人材確保が急務です。きこえない・きこえにくい者が介護職員初任者研修等の養成研修を受講する際に必要となる手話通訳・要約筆記などの情報保障が自己負担なく提供されるようにしてください。

公益社団法人大阪聴力障害者協会では、介護保険法施行時の2000年度には登録ホームヘルパーが83名いましたが、その後、資格取得の場がなく人材不足している状態です。2021年度からは協会独自予算で介護初任者研修を再開し、登録者は40名となりましたが、依然として、不足しています。依頼があっても派遣できず断る事例もあり、ヘルパーの最高齢は82歳、登録者の72.2%が60〜80代という状況です。将来を見据えた計画的な人材養成と支援体制の整備を求めます。

(大阪 2025年6月30日現在)

| 訪問介護・居宅介護事業所 登録ホームヘルパー | ①ろうH人数と④比較 | |||||

| 年度 | 合計人数 | 内 ①ろうH | ②20‐30代 | ③40‐50代 | ④60‐80代 | % |

| 2002年 | 55 | 40 | 6 | 28 | 6 | 15 |

| 2005年 | 83 | 63 | 5 | 45 | 13 | 20.6 |

| 2016年 | 55 | 36 | 2 | 14 | 20 | 55.5 |

| 2020年 | 44 | 28 | 2 | 10 | 16 | 57.1 |

| 2021年 | 38 | 23 | 1 | 8 | 14 | 60.8 |

| 2022年 | 40 | 18 | 1 | 4 | 13 | 72.2 |

| 2023年 | 42 | 21 | 1 | 5 | 15 | 71.4 |

| 2024年 | 39 | 18 | 1 | 4 | 13 | 72.2 |

| 2025年 | 37 | 19 | 3 | 6 | 12 | 63.2 |

| ※主任1名を除く | ||||||

<参考資料(2025年度6月30日現在)>

| 団 体 名 | 合計 人数 |

内 ①ろうH |

②ろう 20‐30代 |

③ろう 40‐50代 |

④ろう 60‐80代 |

合計人数 ①ろうヘルパー の人数比較% |

| (社福)千葉県聴覚障害者協会 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 50 |

| (一社)愛知県聴覚障害者協会 | 41 | 22 | 1 | 13 | 8 | 53.6 |

| (社福)京都聴覚言語障害者福祉協会 | 19 | 10 | 0 | 4 | 6 | 60 |

| (公社)大阪聴力障害者協会 | 37 | 19 | 1 | 6 | 12 | 63.2 |

| (一社)和歌山県聴覚障害者協会 | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 52.6 |

| (公社)兵庫県聴覚障害者協会 | 21 | 12 | 0 | 7 | 5 | 57 |

| 合 計 | 145 | 77 | 5 | 35 | 37 | 53 |

利用者数

| 団 体 名 | 訪問介護 | 居宅介護 | 合計 |

| 社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会 | 10 | 10 | 20 |

| 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 | 26 | 14 | 40 |

| 社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会 | 35 | 5 | 40 |

| 公益社団法人大阪聴力障害者協会 | 59 | 26 | 85 |

| 一般社団法人和歌山県聴覚障害者協会 | 32 | 11 | 43 |

| 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 | 14 | 5 | 19 |

※各都道府県:地域医療介護総合確保基金の活用状況

公益社団法人大阪聴力障害者協会⇒大阪府は介護施設が対象

社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会⇒2025年度介護職員初任者研修 現在13名受講中

(大阪 2022年4月現在)

| 訪問介護・居宅介護事業所 登録ホームヘルパー | ①ろうH人数と④比較 | |||||

| 年度 | 合計人数 | 内 ①ろうH | ①20‐30代 | ②40‐50代 | ④60‐80代 | % |

| 2002年 | 55 | 40 | 6 | 28 | 6 | 15 |

| 2005年 | 83 | 63 | 5 | 45 | 13 | 20.6 |

| 2016年 | 55 | 36 | 2 | 14 | 20 | 55.5 |

| 2020年 | 44 | 28 | 2 | 10 | 16 | 57.1 |

| 2021年 | 38 | 23 | 1 | 8 | 14 | 60.8 |

| 2022年 | 40 | 18 | 1 | 4 | 13 | 72.2 |

| ※主任1名を除く | ||||||

参考資料(2022年度4月現在)

| 団 体 名 | 合計 人数 |

内 ①ろうH |

②ろう 20‐30代 |

③ろう 40‐50代 |

④ろう 60‐80代 |

合計人数と ①ろうヘルパー の人数比較% |

| (社福)千葉県聴覚障害者協会 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 50 |

| (一社)愛知県聴覚障害者協会 | 44 | 28 | 1 | 27 | 16 | 63.6 |

| (社福)京都聴覚言語障害者福祉協会 | 22 | 12 | 0 | 4 | 8 | 54.5 |

| (公社)大阪聴力障害者協会 | 40 | 18 | 1 | 4 | 13 | 45 |

| (一社)和歌山県聴覚障害者協会 | 17 | 9 | 2 | 6 | 1 | 52.9 |

| (公社)兵庫県聴覚障害者協会 | 26 | 17 | 1 | 10 | 6 | 63.3 |

| 合 計 | 157 | 88 | 5 | 53 | 46 | 56 |

利用者数

| 団 体 名 | 訪問介護 | 居宅介護 | 合計 |

| 社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会 | 10 | 10 | 20 |

| 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 | 35 | 15 | 40 |

| 社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会 | 30 | 6 | 36 |

| 公益社団法人大阪聴力障害者協会 | 63 | 19 | 82 |

| 一般社団法人和歌山県聴覚障害者協会 | 31 | 9 | 40 |

| 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 | 23 | 6 | 29 |

※公益社団法人札幌聴覚障害者協会は、ホームヘルパーの必要人員を確保できず、訪問介護事業を2020年度に休止しました。

以 上